國內(nèi)IGBT與國外的差距

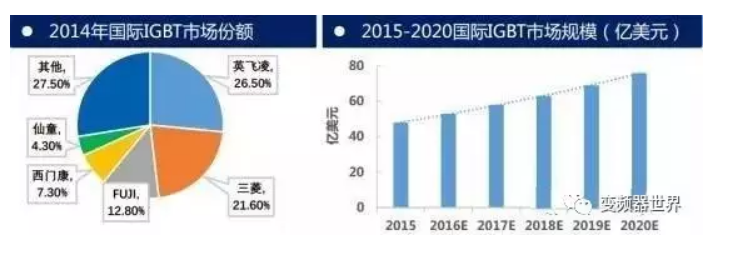

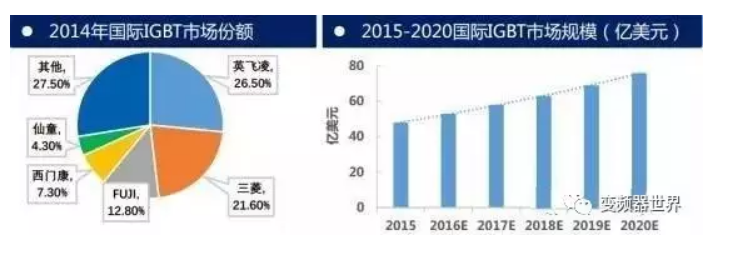

先說一下IGBT的全球發(fā)展?fàn)顟B(tài),從市場競爭格局來看,美國功率器件處于世界領(lǐng)先地位,擁有一批具有全球影響力的廠商,例如 TI、Fairchild、NS、Linear、IR、Maxim、ADI、ONSemiconductor、AOS 和 Vishay 等廠商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導(dǎo)體大廠,產(chǎn)品線齊全,無論是功率 IC 還是功率分離器件都具有領(lǐng)先實(shí)力。

日本功率器件廠商主要有 Toshiba、Renesas、NEC、Ricoh、Sanke、Seiko、Sanyo、Sharp、Fujitsu、Toshiba、Rohm、Matsushita、Fuji Electric 等等。日本廠商在分立功率器件方面做的較好,但在功率芯片方面,雖然廠商數(shù)量眾多,但很多廠商的核心業(yè)務(wù)并非功率芯片,

從整體市場份額來看,日本廠商落后于美國廠商。近年來,中國臺灣的功率芯片市場發(fā)展較快,擁有立锜、富鼎先進(jìn)、茂達(dá)、安茂、致新和沛亨等一批廠商。臺灣廠商主要偏重于 DC/DC 領(lǐng)域,主要產(chǎn)品包括線性穩(wěn)壓器、PWMIC(Pulse Width Modulation IC,脈寬調(diào)制集成電路)和功率MOSFET,從事前兩種 IC 產(chǎn)品開發(fā)的公司居多。

總體來看,臺灣功率廠商的發(fā)展較快,技術(shù)方面和國際領(lǐng)先廠商的差距進(jìn)一步縮小,產(chǎn)品主要應(yīng)用于計(jì)算機(jī)主板、顯卡、數(shù)碼產(chǎn)品和 LCD 等設(shè)備

而中國大陸功率半導(dǎo)體市場占世界市場的50%以上,但在中高端MOSFET及IGBT主流器件市場上,90%主要依賴進(jìn)口,基本被國外歐美、日本企業(yè)壟斷。

2015年國際IGBT市場規(guī)模約為48億美元,預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模可以達(dá)到80億美元,年復(fù)合增長率約10%。

2014年國內(nèi)IGBT銷售額是88.7億元,約占全球市場的1∕3。預(yù)計(jì)2020年中國IGBT市場規(guī)模將超200億元,年復(fù)合增長率約為15%。

現(xiàn)在,國外企業(yè)如英飛凌、 ABB、三菱等廠商研發(fā)的IGBT器件產(chǎn)品規(guī)格涵蓋電壓600V-6500V,電流2A-3600A,已形成完善的IGBT產(chǎn)品系列,按照細(xì)分的不同,各大公司有以下特點(diǎn):

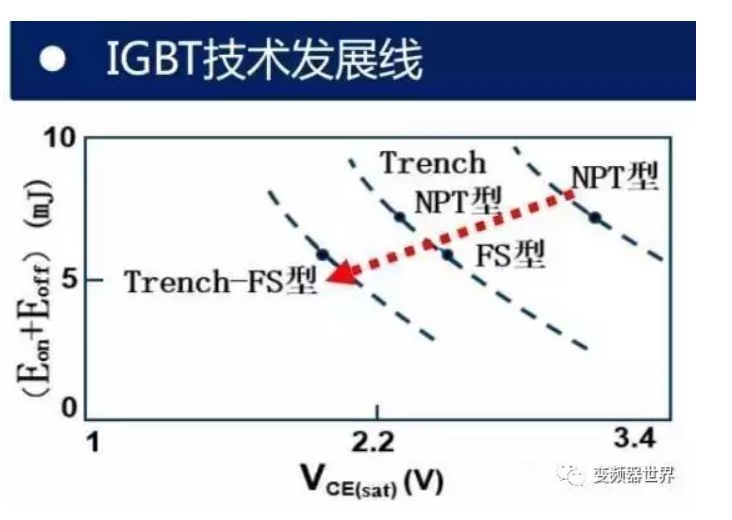

(1)英飛凌、 三菱、 ABB在1700V以上電壓等級的工業(yè)IGBT領(lǐng)域占絕對優(yōu)勢;在3300V以上電壓等級的高壓IGBT技術(shù)領(lǐng)域幾乎處于壟斷地位。 在大功率溝槽技術(shù)方面,英飛凌與三菱公司處于國際領(lǐng)先水平;

(2)西門康、仙童等在1700V及以下電壓等級的消費(fèi)IGBT領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位。

國際市場供應(yīng)鏈已基本成熟,但隨著新能源等市場需求增長,市場鏈條正逐步演化。

而在國內(nèi),盡管我國擁有最大的功率半導(dǎo)體市場,但是目前國內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)與國際大公司相比還存在很大差距,特別是IGBT等高端器件差距更加明顯。核心技術(shù)均掌握在發(fā)達(dá)國家企業(yè)手中,IGBT技術(shù)集成度高的特點(diǎn)又導(dǎo)致了較高的市場集中度。 跟國內(nèi)廠商相比,英飛凌、 三菱和富士電機(jī)等國際廠商占有絕對的市場優(yōu)勢。形成這種局面的原因主要是:

(1)國際廠商起步早,研發(fā)投入大,形成了較高的專利壁壘。

(2)國外高端制造業(yè)水平比國內(nèi)要高很多,一定程度上支撐了國際廠商的技術(shù)優(yōu)勢。

所以中國功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須改變目前技術(shù)處于劣勢的局面,特別是要在產(chǎn)業(yè)鏈上游層面取得突破,改變目前功率器件領(lǐng)域封裝強(qiáng)于芯片的現(xiàn)狀。

而技術(shù)差距從以下兩個方面也有體現(xiàn):

(1)高鐵、智能電網(wǎng)、新能源與高壓變頻器等領(lǐng)域所采用的IGBT模塊規(guī)格在6500V以上,技術(shù)壁壘較強(qiáng);

(2)IGBT芯片設(shè)計(jì)制造、模塊封裝、失效分析、測試等IGBT產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)仍掌握在發(fā)達(dá)國家企業(yè)手中。

英飛凌igbt銷售

英飛凌igbt銷售